子育て・健康・福祉

- ホーム>

- 子育て・健康・福祉>

- 子育て>

- 幼稚園・保育園・認定こども園>

- 子ども・子育て支援新制度について

子ども・子育て支援新制度について

平成24年8月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から全国的にスタートしました。

3つの認定区分

新制度では、幼稚園※保育園などの利用には、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。支給認定には3つの区分(表1)に分かれ、区分によって利用できる施設や入園手続きが異なります。

※現行制度のまま継続する幼稚園については、支給認定は不要です。

| 認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設 |

|---|---|---|

| 1号認定 (教育標準時間認定) |

満3歳以上の小学校就学前の子ども(2号認定を除く) | 幼稚園、認定こども園 |

| 2号認定 (3歳以上保育認定) |

満3歳以上で保育を必要とする子ども(表2参照) | 保育園、認定こども園 |

| 3号認定 (3歳未満保育認定) |

満3歳未満で保育を必要とする子ども(表2参照) | 保育園、認定こども園 |

2・3号認定は「保育の必要性」の認定が必要になります

保育を必要とする事由(次のいずれかに該当する必要があります)

保育の必要な事由として認められるもの

- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)

- 妊娠、出産

- 保護者の疾病、障害

- 同居または長期入院などしている親族の介護・看護

- 災害復旧

- 求職活動(起業準備を含む)

- 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)

- 虐待やDVのおそれがあること

- 育児休業取得中に、すでに保育を利用すている子どもがいて継続利用が必要であること

- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

「優先利用」への該当の有無

ひとり親家庭、生活保護世帯などは、保育の優先的な利用が必要とされる場合があります。

※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合は、利用の優先度が調整される場合があります。

保育の必要量(就労を理由とする利用の場合、次のどちらかに区分されます)

2・3号認定は、保育の必要量に応じて、以下に区分されます。

- 「保育標準時間(主にフルタイムの就労などを想定したおおむね11時間の利用)」

- 「保育短時間(主にパートタイムの就労などを想定したおおむね8時間の利用)」

※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は1ヶ月当たり64時間(週4日/4時間)を検討しています。

保育料は?

具体的な金額は、国が定める水準を上限に、境町が設定します※。また、幼稚園・保育園は一定の要件のもとで、実費の領収や上乗せ徴収することも可能です。境町における利用料金については、今後検討し、順次お知らせします。

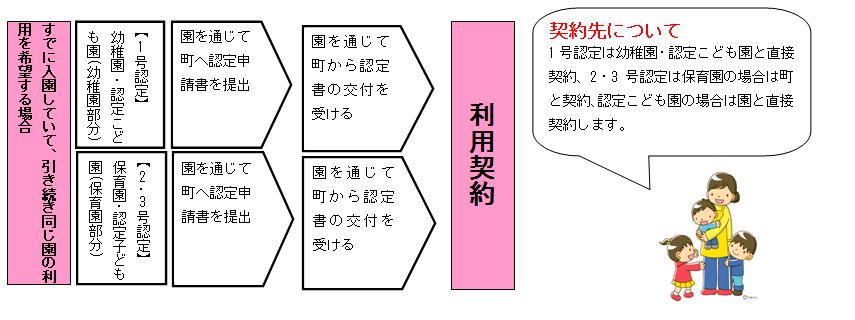

※支給認定が必要とならない幼稚園については、幼稚園が独自に利用料を設定します。また、利用料は保育園を利用する場合は町に納めますが、認定子ども園・幼稚園を利用する場合は直接園へ納めます。

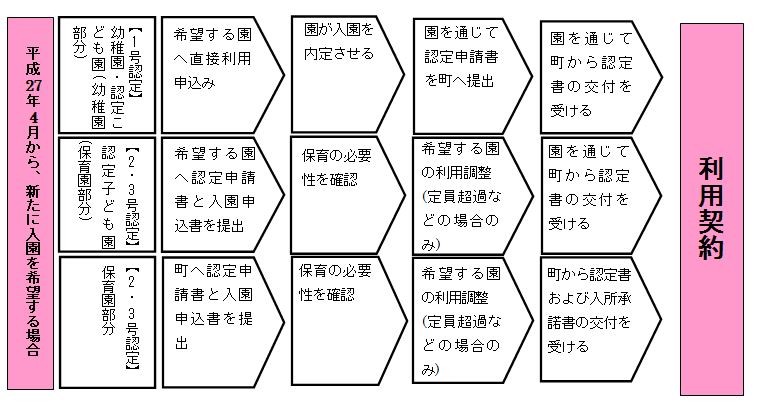

幼稚園・保育園・認定子ども園の入園の手続きの流れ

新制度に関する詳細は、子ども・子育て支援新制度(内閣府HP)のページをご参照ください。

境町子ども・子育て支援事業計画

新制度では、子ども・子育て支援法に基づき、実施主体である各市町村が5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を策定しています。境町では、この計画を「次世代育成支援対策推進法」に基づく「境町次世代育成支援対策後期行動計画」(令和2年度~令和6年度)を継承する計画としても位置づけ、子どもたち一人ひとりが健やかに成長できるように教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していきます。

計画書は子ども未来課で閲覧できます。また、下記からもご覧いただけます。

関連ファイルダウンロード

- 第3期境町子ども・子育て支援事業計画PDF形式/2.64MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

アンケート

境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

- 2025年7月16日

- 印刷する